Der Akku hat in den letzten Jahren enorm an Popularität gewonnen und wird heute als einer der am leichtesten zugänglichen Energiespeicherlösungen angesehen. Er findet in einer Vielzahl von Anwendungen Verwendung, einschließlich der Unterhaltungselektronik, mobiler Werkzeuge, unterbrechungsfreier Stromversorgungssysteme, Elektrofahrzeuge und der Speicherung erneuerbarer Energien. Die Auswahl des geeigneten Akkus und Ladegeräts kann jedoch aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften der verschiedenen Akkutypen eine technische Herausforderung darstellen. In diesem Artikel werden die Unterschiede zwischen den beiden gängigsten Typen, Bleisäure- und Lithium-Akkus, sowie die Auswahl eines geeigneten Ladegeräts erläutert.

Inhaltsverzeichnis: Das erwartet Sie in diesem Artikel

Begrenzte Eignung von Blei-Säure-Akkus für Energiespeicheranwendungen

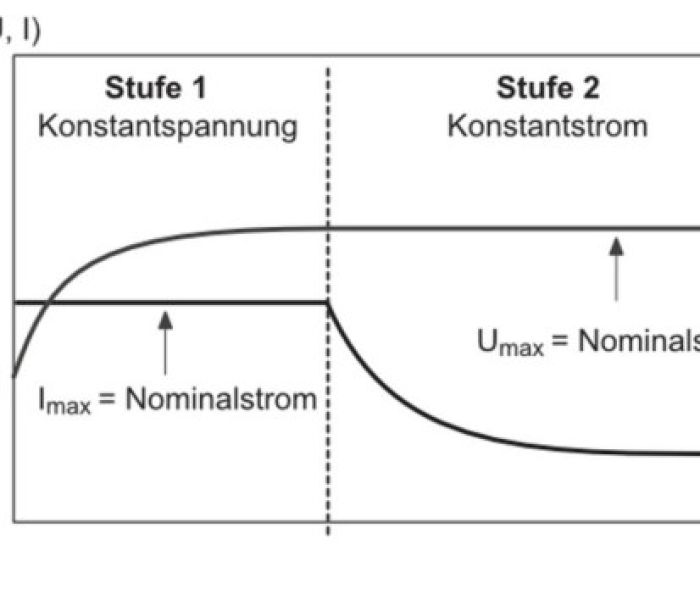

Abb. 2: 2-Stufenladung (Foto: FORTEC Power GmbH)

Blei-Säure-Akkus sind aufgrund ihrer hohen Stoßstromfähigkeit und Toleranz bei der Ladespannung in vielen Anwendungen sehr beliebt. Sie werden häufig als Starterbatterien in Fahrzeugen und als Backup-Stromquellen in Notstromsystemen eingesetzt. Allerdings haben sie den Nachteil einer relativ kurzen Zyklenlebensdauer und einer hohen Selbstentladungsrate, was bedeutet, dass sie regelmäßig gewartet und ersetzt werden müssen.

Lithium-Akkus bieten im Vergleich zu Blei-Säure-Akkus eine viel längere Lebensdauer von etwa 1000 bis 3000 Ladezyklen. Zudem haben sie eine geringe Selbstentladung und eine hohe Energiedichte, was sie zu idealen Energiespeichern für langfristige Anwendungen macht. Je nach verwendetem Kathodenmaterial gibt es verschiedene Arten von Lithium-Akkus. Lithium-Kobalt-Oxid (LCO) zeichnet sich durch seine hohe Energiedichte aus und ist daher besonders in der Unterhaltungselektronik beliebt. Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) hingegen bietet eine längere Lebensdauer und eine relativ gute thermische Stabilität, was es zu einer besseren Wahl für Energiespeicherlösungen macht. Allerdings besteht bei Lithium-Akkus die Gefahr von Bränden bei Überhitzung, weshalb eine sorgfältige Überwachung beim Laden und Entladen unerlässlich ist.

Tatsächliche Spannung von 12 V Bleisäurebatterie variiert je nach Kapazität

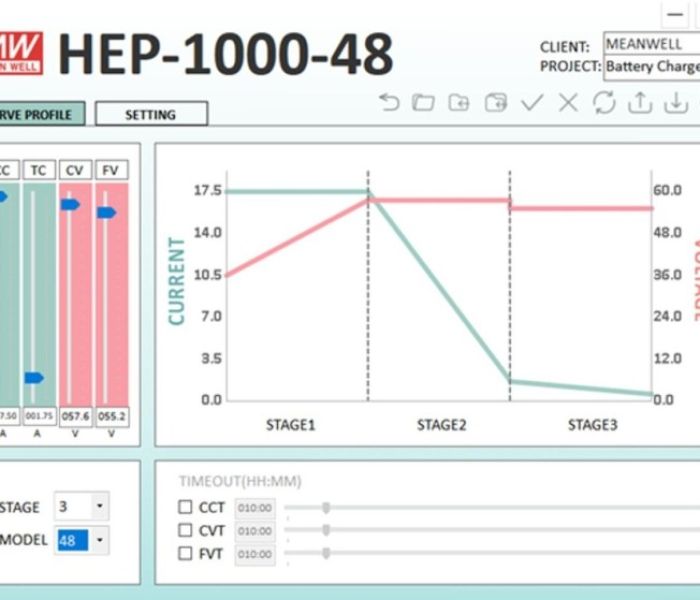

Abb. 3: Programmieroberfläche, HEP-1000-48, 3-Stufenladung (Foto: FORTEC Power GmbH)

Die Nennspannung einer einzelnen Bleisäurezelle liegt im Bereich von 1,8 bis 2,3 V DC. Um eine höhere Kapazität und eine übliche Ausgangsspannung von 12, 24 oder 48 V DC zu erreichen, werden in handelsüblichen Akkus mehrere Zellen in Reihe und parallel geschaltet. Die auf dem Akku angegebene Spannung (z.B. 12 V) dient lediglich als Richtwert, da die tatsächliche Spannung je nach verbleibender Kapazität variiert. Eine typische 12 V Blei-Säure-Batterie hat eine Leerlaufspannung zwischen 10,8 V (30 % Kapazität) und 13,8 V (100 % Kapazität).

Wie der C-Koeffizient die Ladezeit eines Akkus bestimmt

Der C-Koeffizient, auch C-Faktor oder C-Rate genannt, gibt das Verhältnis zwischen dem maximalen Lade- oder Entladestrom und der Kapazität des Akkus an. Er ermöglicht einen Vergleich der Lade- und Entladeströme verschiedener Akkus. Ein C-Koeffizient von 1C bedeutet, dass der Akku innerhalb einer Stunde vollständig geladen oder entladen werden kann. Ein C-Koeffizient von 0,3C bedeutet, dass die Ladung des Akkus etwa 3 Stunden und 20 Minuten dauert.

Um die hohe Selbstentladung von Blei-Säure-Akkus zu minimieren, wird oft die 3-Stufenladung angewendet. Dabei wird der Ladezyklus mit einer Aufladung bei Konstantstrom begonnen, bei der das Ladegerät den Ausgangsstrom begrenzt und die Ausgangsspannung allmählich erhöht. Sobald die maximale Ladespannung erreicht ist, wechselt das Ladegerät zur Konstantspannung. Dieses Ladeverfahren gewährleistet eine schonende Ladung der Akkus und verhindert eine Überladung.

Während des Ladevorgangs gibt das Ladegerät eine konstante Ausgangsspannung ab und überwacht den Ladestrom. Wenn der Strom auf etwa 10 % des Nennladestroms fällt, wechselt das Ladegerät in den Erhaltungsmodus. In dieser Phase senkt das Ladegerät die Ausgangsspannung, um eine Überladung zu verhindern. Obwohl der Akku fast vollständig geladen ist, zieht er weiterhin einen geringen Strom, um die Selbstentladung zu kompensieren.

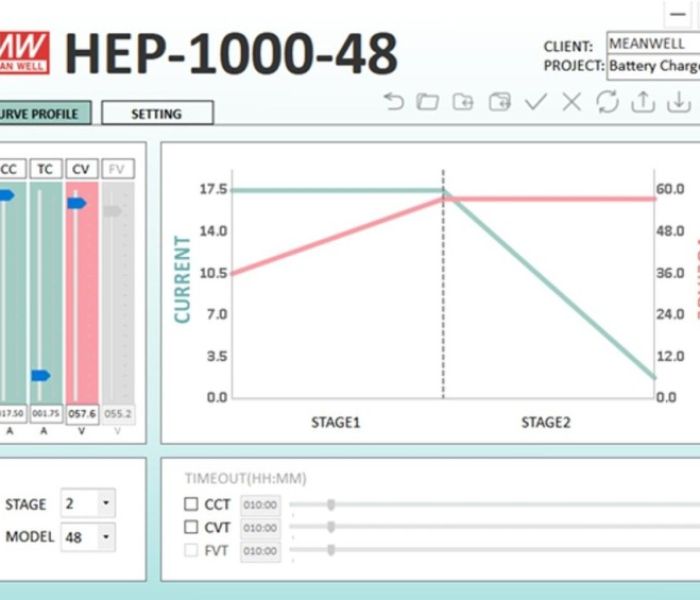

Abb. 4: Programmieroberfläche, HEP-1000-48, 2-Stufenladung (Foto: FORTEC Power GmbH)

Bei Lithium-Akkus ist es wichtig zu beachten, dass sie eine breite Palette von Nennspannungen haben, die von 3,2 V bis 4,4 V reichen. Diese Spannungen können je nach Hersteller und Material variieren. Lithium-Akkus können mit einem maximalen C-Koeffizienten von bis zu 1C geladen werden, was bedeutet, dass sie relativ schnell geladen werden können. Im Gegensatz zu Blei-Säure-Akkus benötigen Lithium-Akkus keine Erhaltungsladung, um ihren Ladezustand aufrechtzuerhalten. Stattdessen werden sie oft mit einem zweistufigen Ladeverfahren ohne Erhaltungsladestufe geladen, um eine Überladung zu vermeiden und ihre Lebensdauer zu maximieren.

Die unterschiedliche Fertigungstoleranz der Zellen bei großen Lithium-Akkubänken kann zu Herausforderungen führen. Aufgrund des nicht perfekt abgestimmten äquivalenten Serienwiderstands (ESR) können Zellen in derselben Bank mit unterschiedlichen Spannungen oder Strömen geladen werden. Dies kann zu einer ungleichmäßigen Alterung der Zellen führen, da diejenigen mit niedrigem ESR schneller vollständig geladen/entladen werden. Um die Lebensdauer des Akkus zu maximieren und vorzeitige Ausfälle zu vermeiden, ist es wichtig, ein Batteriemanagementsystem (BMS) zu verwenden, das die Zellen überwacht und ausgleicht.

Wenn die Zellen eines Akkus ungleichmäßig geladen sind, kann dies zu einer verkürzten Lebensdauer und möglicherweise gefährlichen Situationen führen. Um dieses Problem zu lösen, sollten große Lithiumbatteriebänke immer mit Batteriemanagementsystemen (BMS) ausgestattet sein. Diese Systeme überwachen den Ladezustand der Zellen und gleichen Ungleichgewichte entweder passiv oder aktiv aus, um die Lebensdauer des Akkus zu maximieren und die Sicherheit zu gewährleisten.

Das passive Batteriemanagementsystem (BMS) entlädt die volleren Zellen mithilfe von Leistungswiderständen, um die Ladezustände der einzelnen Zellen auszugleichen. Obwohl ein passives BMS relativ einfach herzustellen ist, ist es nicht besonders effizient und weniger wirksam im Vergleich zum aktiven BMS. Das aktive BMS hingegen lädt die Zellen einzeln auf, um die Ladezustände auszugleichen. Dadurch können einige Lithium-Akkubänke mit aktivem Ausgleichs-BMS nur AC/DC-Netzteile mit konstanter Spannung als Ladegerät verwenden.

MEAN WELL Ladegeräte ermöglichen optimale Ladekurvenanpassung

Die programmierbaren Ladegeräte der Serien NPB-450/750/1200/1700, RPB-1600, RCB-1600, DBU-3200, DBR-3200, DRS-240/480, HEP-2300-55 und HEP-1000 von MEAN WELL bieten eine flexible und anpassungsfähige Lösung für das Laden von Akkus verschiedener Hersteller und mit unterschiedlichen Eigenschaften. Das intelligente Programmiergerät SBP-001 ermöglicht eine individuelle Anpassung der Ladekurve, um eine optimale Ladeeffizienz und eine längere Lebensdauer der Akkus zu gewährleisten. Die benutzerfreundliche Schnittstelle erleichtert die Programmierung und ermöglicht eine präzise Steuerung des Ladevorgangs.

Das HEP-1000-48 ist ein zuverlässiges Konstantspannungsnetzteil mit einer Ausgangsspannung von 48 V DC und einer maximalen Leistung von 1008 W. Mithilfe des MEAN WELL Smart Charger Programmiergeräts SBP-001 kann das HEP-1000-48 zu einem intelligenten Ladegerät umprogrammiert werden, um die Ladekurve individuell anzupassen. Die vorgefertigte Ladekurve besteht aus drei Stufen und ist speziell für den Einsatz mit Blei-Säure-Akkus entwickelt worden. Die Boost-Ladespannung beträgt 57,6 V DC und die Floating-Ladespannung 55,2 V DC. Sie haben die Möglichkeit, die Ladespannung und den Ladestrom für verschiedene Arten von Blei-Säure-Akkus individuell einzustellen, im Bereich von 36 bis 60 V DC bzw. von 3,5 bis 17,5 A.

Mithilfe der Programmieroberfläche des HEP-1000-48 kann die Ladekurve von einer 3-Stufenladung auf eine 2-Stufenladung umgestellt werden, um Lithium-Akkus mit dem Ladegerät zu laden. Wenn beispielsweise eine 20 Ah LiFePO4-Batterie mit einer maximalen Ladespannung von 56 V DC geladen werden soll, können die Optionen „CV“ und „CC“ auf 56 V DC und 17,5 A eingestellt werden, um eine schnelle Ladung zu ermöglichen. Der Ladestrom kann auch reduziert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden, und die Ladespannung kann gesenkt werden, um eine Überladung des Akkus zu verhindern.

MEAN WELL Ladegeräte verlängern Akkulebensdauer durch optimale Ladekurven

Durch die programmierbaren Ladegeräte von MEAN WELL können Ladekurven individuell angepasst werden, um Blei- oder Lithium-Akkus optimal zu laden. Die präzise Einstellung der Ladespannung und des Ladestroms gewährleistet den Schutz der Akkus, eine effiziente Nutzung ihrer Kapazität und eine Verlängerung ihrer Lebensdauer.