Smart Meter 2025: Das kostet intelligente Strommessung im Detail

Definition: Smart Meter in der digitalen Stromversorgung

Ein Smart Meter erfasst Stromflüsse digital und sorgt für transparente, automatisierte Kommunikation zwischen Zähler und Netz. Damit leisten sie einen zentralen Beitrag zur Digitalisierung der Stromnetze und zur Verbrauchsoptimierung.

Zugleich ermöglichen sie eine präzisere Steuerung dezentraler Erzeugungsanlagen und schaffen die Grundlage für dynamische Tarife sowie intelligente Lastverteilung.

Smart Meter: Merkmale für dezentrale Erzeugung und Netzrückkopplung

Mit wachsendem Anteil erneuerbarer Energiequellen steigen die Anforderungen an Erzeugungsmonitoring, Verbrauchssteuerung und Netzstabilität. Intelligente Messsysteme liefern hierfür die nötige Datengrundlage – in Echtzeit, zuverlässig und sektorenübergreifend.

- PV-Ertrag überwachen: Exakte Daten zu Tagesproduktion und Jahresverlauf für mehr Wirtschaftlichkeit.

- Netzverträgliche Einspeisung: Smart Meter ermöglichen eine flexible Einspeiseregelung auf Basis von Netzlasten.

- Verbrauch optimieren: Verbraucher können bedarfsgerecht auf solare Erzeugung abgestimmt werden.

- Virtuelle Kraftwerke steuern: Dezentrale Systeme lassen sich über standardisierte Schnittstellen koppeln.

- Dynamische Stromtarife nutzen: Netzentlastung wird mit günstigen Preisen belohnt – transparent und automatisiert.

Smart Meter: Merkmale vernetzter Messsysteme für dezentrale Energieanwendungen

Vom klassischen Verbraucher zum aktiven Prosumer: Smart Meter unterstützen Haushalte und Unternehmen dabei, selbst erzeugten Solarstrom intelligent zu nutzen oder einzuspeisen. Die neuen Messsysteme schaffen die Datengrundlage für intelligente Steuerung, dynamische Einspeisetarife und eine bessere Auslastung dezentraler Energieinfrastrukturen – und das alles unter höchsten Sicherheitsstandards.

| Digitale Verbrauchserfassung | Erfasst Strom-, Gas- oder Wasserverbrauch in kurzen Intervallen (z. B. 15 Minuten) |

| Zwei-Wege-Kommunikation | Sendet und empfängt Daten zwischen Zähler, Netzbetreiber und Endkunde |

| Displayanzeige | Zeigt aktuellen Verbrauch, historische Daten und Tarife direkt am Gerät an |

| Datensicherheit | Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nach BSI-Vorgaben für Schutz personenbezogener Daten |

| Fernzugriff | Zählerstand kann ohne Vor-Ort-Termin online abgerufen werden |

| Integrierte Kommunikationseinheit (Smart Meter Gateway) | Vermittelt sicher zwischen Zähler und externen Marktteilnehmern (z. B. Anbieter, Netzbetreiber) |

| Quelle: Eigene Recherche, ein Auszug | |

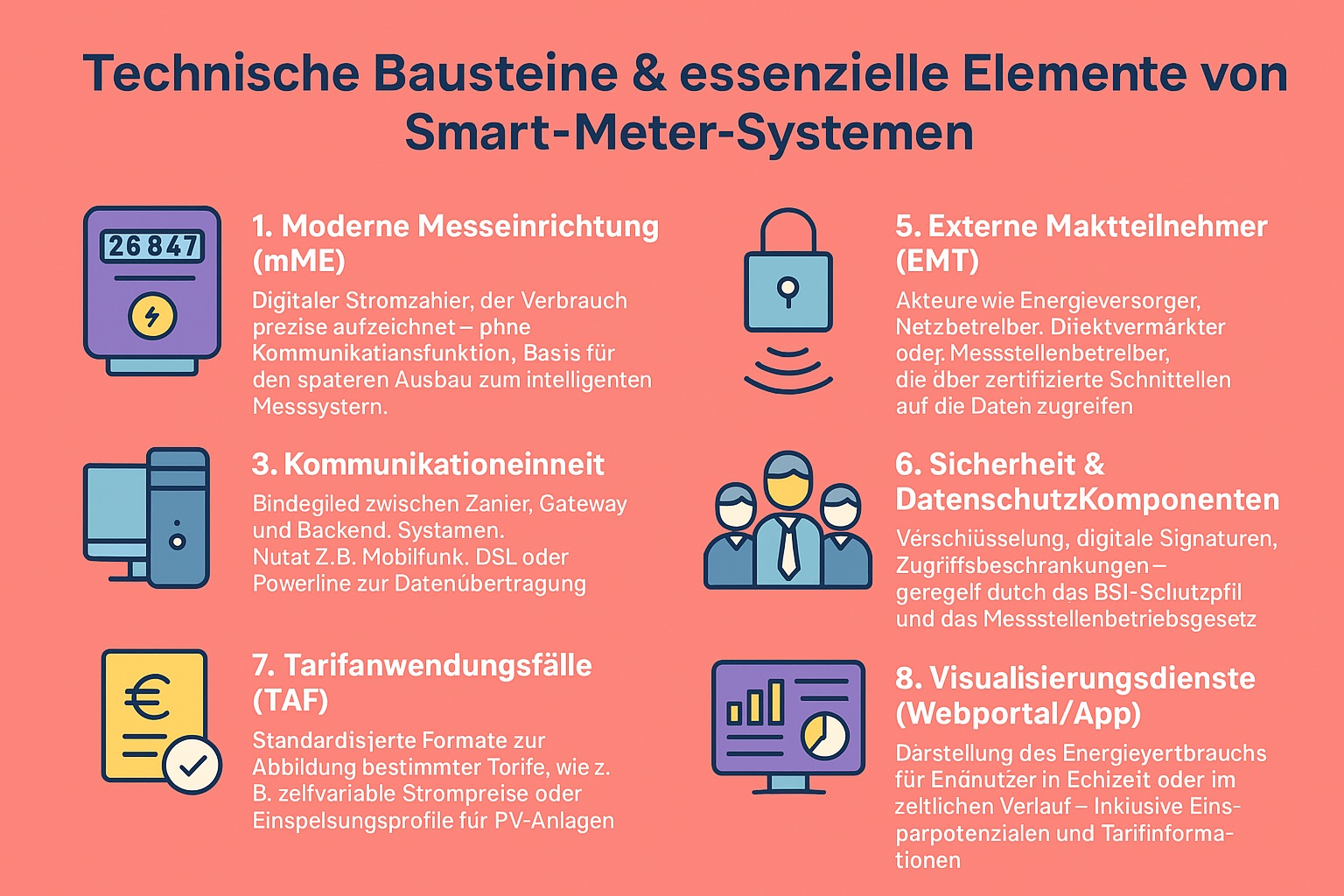

Smart Meter als Schlüsselbausteine für die Energiewende: Alle relevanten Elemente im Überblick

Die Energiewende verlangt digitale Präzision. Intelligente Messsysteme (Smart Meter) sind dabei zentrale Werkzeuge zur Steuerung von Erzeugung, Speicherung und Verbrauch. Ihre technischen Komponenten ermöglichen eine sichere, automatisierte und transparente Energieverteilung im Stromnetz von morgen. Die wichtigsten Elemente im Überblick:

1. Verbrauchszähler (mME)

Ersetzt den analogen Zähler und dokumentiert den Stromverbrauch digital – als Grundlage für spätere Smart-Meter-Erweiterung.

2. Gateway zur Datensteuerung (SMGW)

Bindeglied zwischen Messdaten und digitalem Energiemarkt. Gewährleistet sichere Datenübertragung und Kommunikation mit Energieakteuren.

3. Übertragungseinheit

Dient als Datenbrücke via Mobilfunk, DSL oder Powerline. Verbindet Messsysteme mit Verwaltungseinheiten und Netzbetreibern.

4. IT-Systeme & Verwaltungsdienste

Verarbeiten, speichern und analysieren Verbrauchsdaten – gemäß den Standards des BSI und des Messstellenbetriebsgesetzes.

5. Marktteilnehmer mit Datennutzung (EMT)

Autorisierte Instanzen wie Stadtwerke, Ökostromanbieter oder Direktvermarkter erhalten Zugriff über gesicherte Kanäle.

6. Datenschutz-Framework

Sichere Authentifizierung, Verschlüsselung und Zugriffskontrolle schützen Kundendaten vor Missbrauch.

7. Tariflogiken (TAFs)

Ermöglichen flexible Preismodelle, Einspeiseoptimierung und netzdienliches Verbrauchsverhalten.

8. Nutzerinterface & Monitoring

Visualisierung des Verbrauchs per App oder Webportal – als Grundlage für Energieeinsparung und Eigenverbrauchsoptimierung.

Smart Meter-Funktionen für die Energiewende: So unterstützen intelligente Zähler die grüne Transformation

Die Digitalisierung der Energienetze ist ohne Smart Meter kaum denkbar. Ihre Funktionen reichen weit über die reine Verbrauchserfassung hinaus: Sie ermöglichen die aktive Steuerung von Verbrauchern, unterstützen flexible Lastverschiebung und verbessern die Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Damit werden sie zur unverzichtbaren Schnittstelle zwischen nachhaltiger Energieerzeugung und intelligentem Verbrauch.

Zentrale Smart-Meter-Funktionen im Kontext erneuerbarer Energien:

- Messung von Einspeise- und Verbrauchsdaten auf Geräte- und Haushaltsebene

- Datenbereitstellung für Netzbetreiber und Prosumer

- Optimierung des Eigenverbrauchs bei Photovoltaikanlagen

- Basis für sektorübergreifende Anwendungen (z. B. Strom-Wärme-Kopplung)

- Sichere Übertragung von Messwerten an Netz- und Marktakteure

Vorteile intelligenter Zähler: Wie Smart Meter Städte und Gemeinden bei der Energiewende unterstützen

Kommunen setzen zunehmend auf erneuerbare Energien und dezentrale Versorgung – doch ohne präzise Verbrauchsdaten ist eine effiziente Steuerung kaum möglich. Smart Meter liefern genau diese Grundlage. Im Zusammenspiel mit Photovoltaik, Quartierslösungen und E-Mobilität entfalten sie 2025 ihr volles Potenzial als datenbasierte Steuerzentrale im Energiesystem.

1. Verbrauchstransparenz für Bürger und Stadtwerke

Smart Meter bieten klare Einblicke in Energieflüsse – ideal für kommunale Informationskampagnen und zur Stärkung des Bewusstseins.

2. Digitale Abrechnung in Echtzeit

Automatisierte Verbrauchserfassung vereinfacht die Verwaltung für Stadtwerke und steigert die Effizienz bei Abrechnung und Service.

3. Nutzung von lokalen Grünstromtarifen

Dynamische Tarife, angepasst an die Erzeugung vor Ort, werden durch Smart Meter erst realisierbar – z. B. mit Strom aus dem kommunalen Solarpark.

4. Erfassung und Optimierung lokaler Einspeisung

Smart Meter ermöglichen es, den Eigenverbrauch zu maximieren und die Netzlast in Quartieren aktiv zu steuern.

5. Netzmonitoring auf Stadtteilebene

Versorger können mit intelligenten Zählern Netzbelastungen frühzeitig erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten.

6. Basis für Wärmewende und Ladeinfrastruktur

Ob Wärmenetz, E-Bus-Depot oder Wallbox: Smart Meter schaffen die notwendige Steuer- und Monitoringgrundlage.

7. Nachhaltigkeit und Kostenbewusstsein fördern

Durch präzise Daten werden Einsparpotenziale sichtbar – für Kommunen ebenso wie für Privathaushalte.

Smart Meter: Nachteile eines Systems, das der Energiewende nicht überall gerecht wird

Als digitaler Schlüssel zur dezentralen Energiewende gefeiert, stoßen intelligente Messsysteme in der Realität oft an Grenzen. Gerade im Bereich der erneuerbaren Energien zeigt sich: Die Technologie ist da – doch die Rahmenbedingungen hinken hinterher. Dieser Artikel beleuchtet, warum Smart Meter in der Praxis häufig an Wirkung verlieren und wo Nachbesserungen nötig sind.

Kleinere Solaranlagen oder Mieterstrommodelle profitieren kaum – müssen aber trotzdem zahlen.

2. Verunsicherung durch Datenschutzlücken

Energieprofile ermöglichen tiefe Einblicke ins Leben – ein Aspekt, der bei dezentraler Energiehoheit kritisch zu bewerten ist.

3. Hohe Eintrittshürden für neue Anbieter

Innovative Akteure scheitern oft an proprietären Systemstrukturen und komplexen technischen Anforderungen.

4. Kein echter Mehrwert bei Netzeinspeisung

Auch bei Einspeisung aus PV- oder Biogasanlagen fehlt oft die direkte Rückkopplung auf Tarife oder Netzlasten.

Wenig Wettbewerb, keine echten Preissignale: Die Tariflandschaft nutzt die Potenziale intelligenter Steuerung kaum aus.

6. Infrastrukturprobleme in schwachen Netzen

Ohne stabile Datenverbindungen geraten viele Smart Meter zur Blackbox – statt zur Echtzeitschnittstelle.

7. Langsamer Rollout trotz Klimazielen

Die Geschwindigkeit der Einführung steht im Widerspruch zu den Zielen des Netzausbaus und der Sektorkopplung.

8. Fehlende Synergien mit Speicher- und Steuerungssystemen

Noch fehlt die verbindliche technische Integration mit Batteriespeichern, Wallboxen oder Wärmepumpen.

Führende Hersteller von Smart Meter-Systemen 2025: Welche Lösungen für die Energiewende bereit sind

Der Umbau der Energieversorgung erfordert intelligente Messtechnik, die mehr kann als nur Verbrauch erfassen. Führende Anbieter liefern heute Smart Meter, die erneuerbare Energien ins Netz integrieren, Lastspitzen vermeiden und die Energiebilanz optimieren helfen. Doch nicht alle Systeme erfüllen die steigenden Anforderungen an Vernetzung, Datenschutz und Flexibilität. Dieser Überblick zeigt, welche Lösungen den Praxistest bestehen – und was bei der Auswahl zählt.

| Landis+Gyr | Schweiz | Smart Meter, Grid Intelligence | Marktführer, hohe Kompatibilität, Langzeit-Erfahrung | Stadtwerke, große Energieversorger | vollständig konform |

| Sagemcom Dr. Neuhaus | Deutschland | Smart Meter Gateways, Kommunikation | BSI-zertifizierte Gateways, Fokus auf Datensicherheit | Rollouts in Deutschland | vollständig konform |

| EMH metering | Deutschland | Moderne Messeinrichtungen, SMGW | Innovative Hardware, starke deutsche Marktpräsenz | Kommunale Versorger, Netzbetreiber | vollständig konform |

| Iskraemeco | Slowenien | Messsysteme, Datenplattformen | Flexible Lösungen, IoT-ready | Europaweit, zunehmend in Deutschland | konform mit europäischen Standards |

| Diehl Metering | Deutschland | Multispartenmessung (Strom, Wasser, Gas) | Starke Integration & Plattformangebote | Stadtwerke, Gebäudemanagement | konform, hohe Systemintegration |

| Quelle: Eigene Recherche, ein Auszug | |||||

Kostenfaktor Smart Meter: Wie viel zahlt die Energiewende im Haushalt wirklich?

Für eine dezentrale Energiezukunft braucht es digitale Intelligenz – und die beginnt beim Stromzähler. Smart Meter schaffen die Voraussetzung für flexible Netze und den smarten Einsatz von Solarstrom, Speicherlösungen oder E-Mobilität. Doch wie teuer ist der Umstieg auf intelligente Messsysteme wirklich?

1. Anschaffungs- und Einrichtungsgebühren

Die Montage durch zertifizierte Fachkräfte verursacht initiale Kosten – meist unter 100 €, bei PV-Kopplung kann es höher ausfallen.

2. Jahresgebühren im Überblick

Die Höhe orientiert sich am Verbrauch. Je mehr Energie im Spiel ist, desto höher die Obergrenze – von 20 bis 100 € pro Jahr.

3. Kostenpflichtige Extras

Beispiel: Live-Monitoring per App, Schnittstellen für Energie-Communities oder variable Tarifmodule.

4. Fördermöglichkeiten

Einige Länder oder Stadtwerke bezuschussen Smart-Meter-Lösungen im Zusammenhang mit klimaneutraler Stromproduktion.

5. Finanzielle Vorteile

Wer aktiv steuert – etwa den Eigenverbrauch optimiert oder flexible Tarife nutzt – kann spürbar sparen.

Wichtiges für den erfolgreichen Einsatz von Smart Metern im Kontext erneuerbarer Energien

Die Energiewende braucht Transparenz, Steuerbarkeit – und digitale Infrastruktur. Smart Meter bilden die Grundlage für einen flexiblen, dezentralen Energiemarkt. Diese Aspekte entscheiden über den Erfolg:

1. Technische Anschlussfähigkeit an EE-Systeme

Intelligente Zähler müssen PV-Anlagen, Speicher und Wärmepumpen einbinden können. Nur so entstehen steuerbare Energieflüsse.

2. Update-Fähigkeit und Skalierbarkeit

Geräte, die mit neuen Software-Features wachsen können, bieten langfristigen Nutzen und minimieren Austauschkosten.

3. Informierte Bürger als aktive Energieakteure

Verständliche Informationen schaffen Vertrauen und fördern die aktive Teilnahme am Energiemarkt – etwa durch Lastverschiebung oder Einspeisung.

4. Schulungsoffensive für Installateure und Berater

Technische Einbindung, Datenschutz und Kundenkommunikation müssen professionell erfolgen.

Die Steuerung fluktuierender Quellen wie Wind und Sonne gelingt nur, wenn aktuelle Last- und Einspeisewerte verfügbar sind.

6. Innovation durch datenbasierte Angebote

Tarife mit Stundenpreisen, Energiegemeinschaften und Flexibilitätsmärkte werden erst durch intelligente Messdaten realisierbar.

7. Infrastruktur & Prozessplanung beim Rollout

Eine skalierbare Projektlogistik – von Gerätemanagement bis Datenübertragung – ist elementar für eine erfolgreiche Umsetzung.

8. Zukunftsfähigkeit trotz regulatorischem Wandel

Änderungen bei Förderbedingungen, EU-Vorgaben oder Standards erfordern flexible Plattformen mit kurzen Reaktionszeiten.

10 zentrale Fragen zu Smart Metern in der Stromversorgungspraxis

Ob Stadtwerk, Netzbetreiber oder Contracting-Dienstleister: Wer mit Stromnetzen arbeitet, kommt um Smart Meter nicht herum. Diese zehn Fragen helfen bei Auswahl, Betrieb und Bewertung im Versorgungsalltag.

1. Wie unterscheiden sich moderne Messeinrichtungen von intelligenten Messsystemen?

Moderne Geräte erfassen Verbrauch, haben aber keine Kommunikationseinheit – intelligente Messsysteme besitzen zusätzlich ein zertifiziertes Gateway.

2. Können Smart Meter mit Lastgangzählern kombiniert werden?

Ja, für große Verbraucher (z. B. Industrie) gibt es hybride Lösungen mit detaillierter Leistungsdatenerfassung.

3. Wie erfolgt die Integration ins Abrechnungssystem?

Die Daten werden über das Gateway an das Backend gesendet, dort automatisiert weiterverarbeitet und bilanziert.

4. Wie werden Stromausfälle im Messsystem dokumentiert?

Alle Systeme verfügen über Ereignisspeicher, die Unterbrechungen und Manipulationen erfassen.

5. Welche Wartungsintervalle sind üblich?

Standardmäßig sind keine physischen Wartungen nötig – Firmware-Updates erfolgen remote.

6. Welche Rolle spielt der CLS-Kanal?

Der Controllable Local System-Kanal erlaubt die Steuerung angeschlossener Geräte wie PV-Wechselrichter oder Wärmepumpen.

7. Wie funktioniert die Verschlüsselung der Daten?

Ende-zu-Ende-verschlüsselt nach BSI-Vorgaben, inkl. Authentifizierung und Rollenmanagement.

8. Was ist beim Wechsel des Messstellenbetreibers zu beachten?

Ein Anbieterwechsel ist möglich, erfordert aber vertragliche Klarheit und technische Kompatibilität.

9. Welche Probleme treten in der Praxis häufig auf?

Unklare Zuständigkeiten, Kommunikationsfehler bei Gateways oder fehlende Kundenportale sind gängige Herausforderungen.

10. Welche Weiterentwicklungen sind absehbar?

Leistungsfähigere Gateways, bessere Schnittstellenintegration und KI-gestützte Auswertungen stehen auf der Roadmap.

Fazit: Smart Meter stärken lokale Energiegemeinschaften und die Bürgerenergiewende

Erneuerbare Energien sind längst mehr als nur Großprojekte – sie sind Teil einer dezentralen, bürgernahen Energiezukunft. Damit Prosumenten aktiv an dieser teilhaben können, braucht es intelligente Technologien, die Komplexität reduzieren und Beteiligung ermöglichen. Intelligente Messsysteme ermöglichen nicht nur die präzise Erfassung von Verbrauch und Einspeisung, sondern geben Menschen in Bürgerenergieprojekten erstmals echte Transparenz über ihren Energiefluss. Smart Meter fördern das Verständnis für Verbrauchsmuster, schaffen Vertrauen in die Abrechnung und eröffnen individuelle Handlungsspielräume – etwa durch automatisierte Steuerung, flexible Tarife oder gezielte Einspeisung. Besonders in Energiegenossenschaften und Quartierslösungen leisten sie einen Beitrag zur Demokratisierung der Energieversorgung. Entscheidend ist jedoch, dass die Systeme niederschwellig, interoperabel und datenschutzkonform implementiert werden. So können Bürgerenergieprojekte von smarten Technologien nicht nur profitieren, sondern diese auch aktiv mitgestalten.